摘 要

2022年,在美國聯準會激進加息的背景下,美元指數(103.8013, 0.1676, 0.16%)創下近二十年的新高,這延續了2011年啟動的第三輪美元升值週期。目前來看,美元走強符合美國聯準會抗通膨和金融條件收緊的訴求。美國通膨下行速度和終點仍存在不確定性,市場、美國聯準會與經濟資料之間的預期差可能放大美元的短期波動。更高更長的限制性利率,也可能加大金融動盪發生的風險,避險情緒可能成為後市美元走勢新的催化劑。

自1970年代初佈雷頓森林體系解體以來,洲際交易所(ICE)美元指數共經歷了兩輪完整的升貶值週期。兩輪週期的特點主要是週期長、幅度大,且大週期中包含若干小週期,但調整幅度較淺並未改變整體運行趨勢。每輪升貶值週期轉換的主要驅動因素有美國的匯率政策,美國與非美經濟體之間的增長差異及美元國際地位的變化。

如果將2021年以來的美元走強視作2011年開啟的美元升值大週期的延續,第三輪美元升值週期明顯長於上兩輪週期,迄今已持續了142個月。究其原因,一是金融危機以來美國經濟的韌性和彈性明顯好於歐元(1.0711, -0.0017, -0.16%)區和日本;二是雖然主要國家都採取了超寬鬆的貨幣政策,但美國的政策節奏持續領先於歐元區和日本;三是從貨幣國際化的多個維度來看,近些年美元的國際份額都穩中趨升或是保持穩定;四是在美元主導的國際貨幣體系之下,全球安全資產的供需缺口為美元的幣值提供了支撐。

目前來看,美元走強符合美國聯準會抗通膨和金融條件收緊的訴求。本輪強勢美元週期期間美國雙赤字狀況雖有所惡化,但就業狀況良好,增強了美國國內對強美元的容忍度。從海外來看,2023年歐央行貨幣政策追趕美國聯準會,但歐央行在抗通膨、穩經濟和防風險之間面臨更難權衡的境況。從美元國際地位來看,由於路徑依賴和網路效應,國際貨幣體系改革進展緩慢,美元的地位依然穩固。

美國通膨下行的速度和終點存在不確定性,近期公佈的經濟資料表明美國經濟和勞動力市場仍具韌性,“不著陸”的可能性上升,市場需要對美國聯準會緊縮重新定價。未來市場、美國聯準會與經濟資料之間的預期差可能放大美元的短期波動。此外,歷史上美國聯準會加息和美元升值週期多次伴隨著經濟和金融危機出清。如果加息終點利率更高、維持時間更長,緊縮政策的滯後和累積效應逐步顯現,金融動盪可能再度發生,無論動盪是源自美國國內還是國外,避險情緒也可能成為美元走勢新的催化劑。

風險提示:美國聯準會貨幣緊縮超預期,地緣政治局勢發展超預期。

正文

2022年,在美國聯準會激進加息的背景下,美元走勢一枝獨秀,創下近二十年的新高。這也是2011年4月以來啟動的美元大升值週期的延續,至2022年9月的高點,歷時136個月,是1971年佈雷頓森林體系解體以來最長的美元升值週期。近期,隨著美國通膨連續回落,美國聯準會放緩加息步伐,美元沖高回落,市場預期本輪美元或已見頂。本輪週期為何持續時間如此之長?短期內的美元回呼是否意味著強勢美元已接近尾聲?本文擬對此進行探討。

一、美元週期的界定與回顧

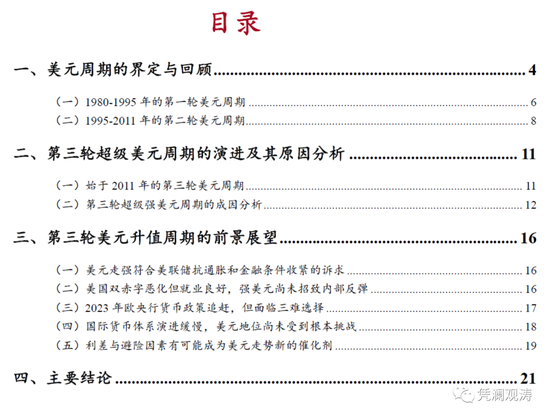

衡量美元匯率的強弱使用多邊匯率指數,常用的有洲際交易所(ICE)美元指數(DXY)和美國聯準會編制的美元有效匯率指數,後者又細分為名義和實際、對發達和新興經濟體美元指數,且權重每年會根據與美國貿易的情況進行調整。從走勢對比來看,ICE美元指數與美國聯準會的對發達經濟體美元指數走勢較為一致,美國聯準會的對新興經濟體美元指數自1973年以來整體呈現上漲趨勢,無明顯的週期特徵(見圖表1)。

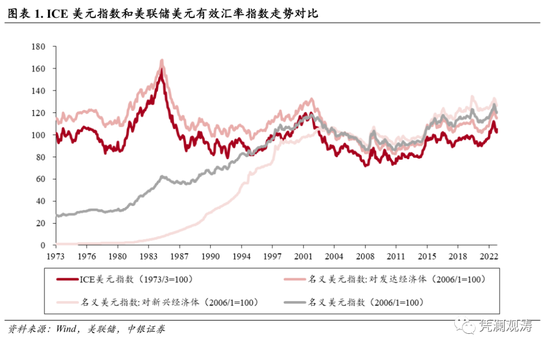

從貨幣權重構成來看,ICE美元指數由6種貨幣構成,前三位依次為歐元、日元和英鎊(1.2154, -0.0027, -0.22%),三者合計權重佔比為83.1%(見圖表2)。因此,前述三種貨幣的走勢對於ICE美元指數起到決定性作用。美國聯準會編制的對發達經濟體美元指數在包括6種貨幣之外,還加入了澳元(0.6648, -0.0017, -0.26%),但權重較小,前三種貨幣分別為歐元、加拿大元和日元,三者合計佔比接近80%(見圖表3)。綜合對比來看,本文選取ICE美元指數來衡量美元週期。

自1970年代初佈雷頓森林體系解體以來,ICE美元指數共經歷了兩輪完整的升貶值週期[2]。以下對兩輪週期的演進及原因做簡要回顧和分析。

(一)1980-1995年的第一輪美元週期

升值週期:1980.7-1985.2,持續時間55個月,美元指數累計上漲96%

主要原因:緊貨幣和寬財政推高實際利率,國際資本大量回流美國

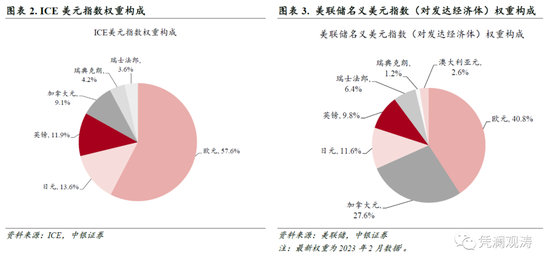

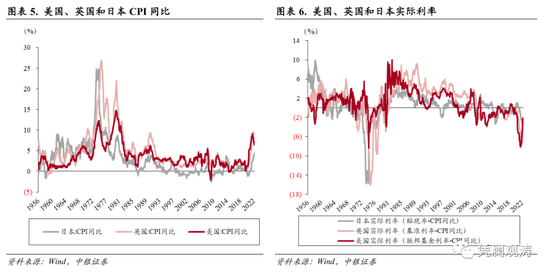

1971年美元和黃金脫鉤,自此其他非美貨幣也與美元脫鉤,越來越多國家開始採用浮動匯率制度,全球匯率波動明顯加大。此外,1973年和1979年的兩次石油危機推高了能源價格,美國、英國及日本等發達國家的通膨水平紛紛突破雙位數(見圖表5)。1979年8月,美國聯準會主席沃爾克上台,採取強硬的貨幣緊縮手段來對抗通膨,通過嚴格控制貨幣供應量、大幅提高貼現率的“量價雙緊”措施,美國聯邦基金利率一度升至22%的歷史高點。高利率之下,美國經濟在1980-1982年出現“雙衰退”。

1981年,美國總統里根上台後便開始推行供給側改革,通過大幅減稅、放鬆政府管制來提振美國經濟,美國財政赤字逐年擴大(見圖表7)。緊貨幣和寬財政的政策組合,快速推高了美國的實際利率,其明顯高於其他發達國家(見圖表6)。這導致國際資本大量流入美國,1981-1985年均美國國際資本淨流入240億美元,遠高於1978-1980年均淨流入2億美元的規模(見圖表8),美元匯率出現快速升值。

貶值週期:1985.3-1995.4,持續時間121個月,美元指數累計下跌51%

主要原因:國內貿易保護主義抬頭,國際貿易摩擦升溫,促使美國調整匯率政策

1981年至1984年,里根政府對美元匯率政策的態度是“善意的忽視”(benign neglect)。儘管強美元招致了美國貿易商的諸多抱怨,不少人主張干預外匯市場以抑制美元走強,但時任美國財長的唐納德•里根(Donald Regan)則表示,強美元體現了大家對美國經濟的信心。從央行的角度來說,強勢美元也有助於降低美國的通膨。因此,當時美國財政和貨幣當局都一致擁護強勢美元。

1984年至1985年期間,美國與其他國家的利差已經開始縮窄,美國的通膨也顯著下降,而美元匯率卻依舊延續升勢。當時,美國CPI同比增速已由1980年的雙位數降至1984年末的3.9%,而美元指數卻屢創新高,至1985年2月已突破160。有學者提出美元匯率出現非理性投機泡沫[3],呼籲重新審視美國的匯率政策。同期,美國貿易逆差持續擴大,國內的貿易保護主義抬頭,與日本和德國之間的貿易摩擦也逐漸升溫。此外,在財政和貿易雙赤字的問題之下,美國從對外淨債權國變成了對外淨債務國,許多人認為一旦美國外資流入形勢逆轉或者世界對美元的信心喪失,將給美國經濟帶來巨大衝擊。國內的貿易保護主義、國際的貿易摩擦,以及對於美元國際地位的擔憂,都促使美國調整其匯率政策[4]。

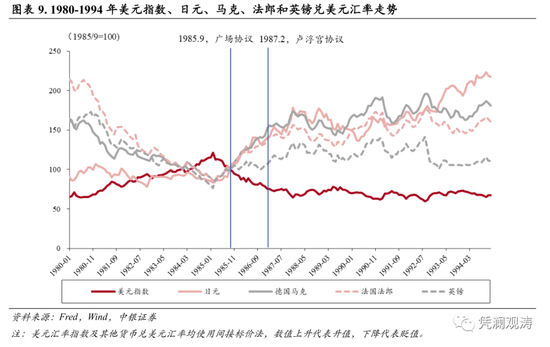

《廣場協議》簽署後美元進入快速貶值通道。1985年9月,在美國的主導下,美日德英法五國簽署了《廣場協議》,承諾聯合干預匯率,促進各國經濟和全球貿易平衡發展。實際上,美元在《廣場協議》之前便已經觸頂回落,美元從1985年2月25日高點到9月21日廣場協議簽署,累計下跌了15%。《廣場協議》的簽署只是順應了市場形勢,市場和政策形成同向作用,促成了美元的加速下跌,從1985年9月至1987年2月,美元指數累計下跌了26%,跌至100以下(見圖表9)。

然而,匯率變化沒有對國際收支失衡產生預期的改善效果。美國的貿易赤字繼續擴大,同時日本和德國的貿易順差也繼續增加。各國意識到貿易失衡是經濟結構問題所致,需要對國內宏觀政策進行協調。1987年2月,為了防止美元過度貶值給經濟帶來更多負面作用,美國召集G7國家簽署了《盧浮宮協議》,加強各國的宏觀政策和匯率政策協調,包括日本和德國通過擴大內需減小貿易順差,美國削減財政赤字等。《盧浮宮協議》可以視作《廣場協議》的續章,但與之不同的是,《盧浮宮協議》並沒有達到預期的政策效果。此後,美元延續下跌態勢,只是貶值速度趨緩,日元和德國馬克繼續升值(見圖表9)。至1995年4月,美元指數降至80左右,較1985年2月的高點累計貶值51%。

(二)1995-2011年的第二輪美元週期

升值週期:1995.5-2001.7,持續時間74個月,美元指數累計上漲51%

主要原因:美國經濟高速增長,加上強勢美元政策,共同驅動美元走強

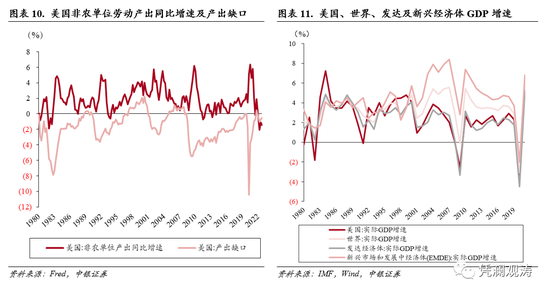

1990年代日本經濟在泡沫破裂後趨於停滯,深陷通縮困擾,美國經濟則表現出相對優勢。一方面,網際網路科技的興起提高了美國的生產率,1998-2000年美國非農勞動單位生產率同比增加3.4%,較過去五年均值提高了2.2個百分點,產出缺口連續為正(見圖表10)。同期,美國GDP年均增速4.5%,較世界和發達國家GDP增速分別高出0.8、1個百分點(見圖表11)。另一方面,美國克林頓政府時期實施緊縮的財政政策,通過增收減支,美國在1998-2001年實現了罕見的財政盈餘,四年間平均財政盈餘佔GDP比重達到1.4%(見圖表7)。

魯賓財長的強勢美元政策扭轉了美元的頹勢。1985年廣場協議之後,美元指數一路下跌,美元的持續貶值壓縮了國內貨幣政策寬鬆的空間,也影響了美元的國際地位。1995年初,克林頓政府時期的第二任財長魯賓提出“強勢美元符合美國的利益 ”[5],匯率政策的轉變一改美元的弱勢,從此開啟了長達6年半左右的升值週期。

此外,國際上的兩輪新興市場金融危機也使得美元獲得避險情緒的支撐。1994年末墨西哥債務危機暴發、1997年至1998年暴發的亞洲金融危機和俄羅斯金融危機相繼暴發,國際資本也在避險情緒的驅動下逃向美元資產。1994-1995年和1997-1998年美國年均資本淨流入為1739億和3081億美元,分別較過去5年均值擴大了1.74和0.95倍(見圖表8)。

貶值週期:2001.8-2011.4,持續時間116個月,美元指數累計下跌40%

主要原因:歐元興起和新興經濟體高速增長,美國經濟相對優勢減弱,壓制美元走勢

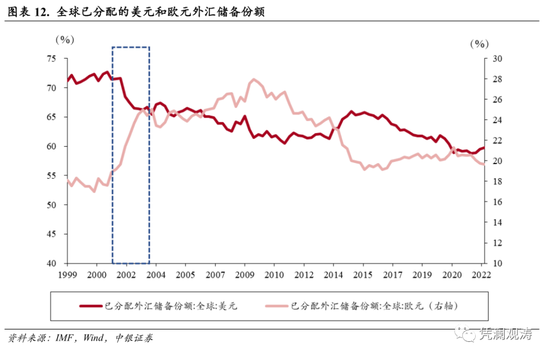

2000年下半年,納斯達克綜合指數暴跌,美國網際網路泡沫破裂,加上2001年9月11日美國遭遇恐怖襲擊,打擊了公眾對於美國經濟的信心。同年,美國經濟陷入衰退,美國聯準會也開啟了降息週期,利率一路從2000年12月的6%降至2003年6月的1%,在低利率的刺激下美國經濟步入復甦。與此同時,1999年歐元正式創立,起初被寄希望於能夠部分取代美元國際貨幣的地位。在2000~2004年間,歐元地位的確有所提升,美元在全球外匯儲備中的份額累計下降5.6個百分點至70%以下,歐元份額相應上升6.2個百分點至24.7%[6](見圖表12),歐元走強一定程度上壓制了美元走勢。

此外,2001年以來,在中國加入WTO、全球化程度提高等多重因素推動下,新興經濟體成為全球經濟增長的新引擎。2001~2006年新興市場和發展中經濟體(EMDEs)實際GDP平均增速達到6.3%,高出同期美國GDP增速3.7個百分點(見圖表11)。全球經濟高速增長使美國經濟黯然失色,美元進入相對弱勢階段,直至2008年全球金融危機暴發,全球避險情緒下再度驅動美元趨於震盪。

兩輪週期的特點總結

整體來看,兩輪美元週期主要有兩大特點:一是持續的時間長,升值週期平均為5年左右,貶值週期平均為9年左右,整個週期長達14-15年;二是調整的幅度大,兩輪週期的平均累計升值幅度為73%,平均貶值幅度為40%;三是每個大週期中都包含若幹個小週期,不排除其間美元指數出現回落或反彈的反向調整,但一般持續的時間較短,並且每次調整都不會超過本輪升貶值週期的低點或高點,不改變匯率升貶值的總體運行趨勢(見圖表4)。

回顧歷次美元強弱週期轉換,主要驅動因素有以下三點:一是美國的匯率政策轉變。如果美元匯率出現持續的升值或貶值,對美國經濟的副作用逐漸顯現,這可能驅使美國改變匯率政策,如1985年的《廣場協議》及1995年魯賓財長的“強勢美元”政策。二是美國與非美國家間的增長差異。比如1990年代美國經濟表現絕對優勢,美元處於第二輪升值週期;2001-2006年新興經濟體成為新的增長引擎,美國經濟相對優勢減弱,美元進入貶值週期。三是美元的國際地位變化。2001年美元轉向貶值週期的一個重要背景便是歐元的興起,部分取代了美元的國際份額。

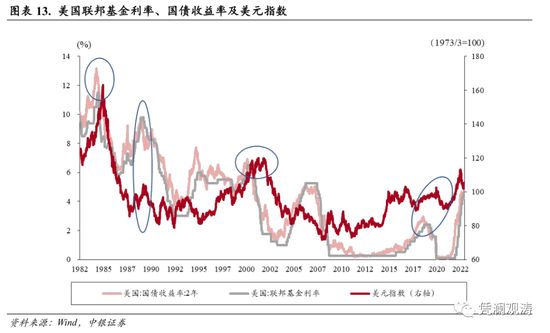

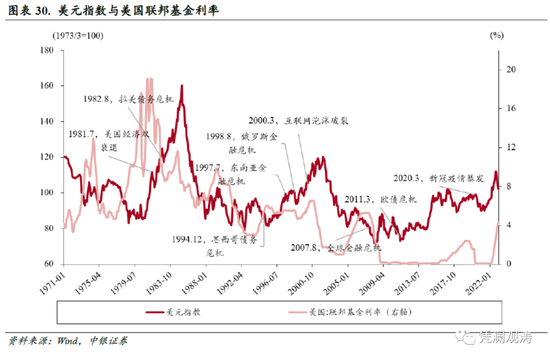

此外,在美國聯準會加息伴隨美元走強的時期,美元的頂部往往晚於美債和利率的頂部出現。第一輪是1983年2月至1984年8月加息結束,美元至1985年2月觸頂,加息結束至頂部累計上漲了15%;第二輪是1988年3月至1989年4月,美元至1989年9月觸頂,累計上漲5%;第三輪是1999年1月至2000年5月,美元至2001年7觸頂,累計上漲10%(見圖表13)。

二、第三輪超級美元週期的演進及其原因分析

(一)始於2011年的第三輪美元週期

始於2001年8月份的上輪美元貶值週期一直延續到2011年初。儘管在2007年美國次貸危機演變成2008年全球金融海嘯期間,美元於2008年4月至2009年3月期間經歷了一波從72到89,漲幅超過20%的凌厲反彈,但持續時間較短。2009年4月份以後又震盪走低,低至75以下。直到2011年4月起,美元指數止跌企穩。不過,在2014年美國聯準會正式啟動QE退出之前,美元漲勢並不明顯。2013年5月美國聯準會主席伯南克在國會聽證會上釋放縮減QE的訊號,美元指數開始在80左右徘徊震盪。到2013年底,美元指數較2011年4月初累計升值5.8%。2014年美國聯準會給出明確的貨幣政策正常化路徑和前瞻指引,並正式啟動縮減購債,美元開始快速走高。至2015年12月美國聯準會首次加息,美元較2014年4月末升值了24.1%(見圖表4)。

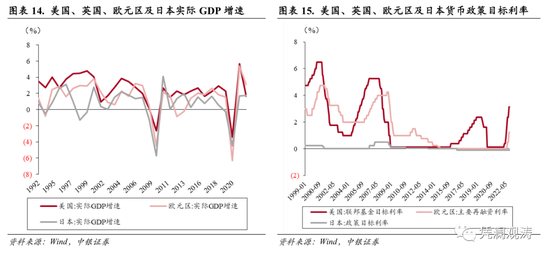

2016~2017年,歐元區經濟復甦和貨幣政策開始追趕美國,帶動美元走弱。2015年開啟的貨幣政策正常化週期,美國聯準會整體採取了小步慢走的漸進式加息策略。2015年12月首次加息25BP,2016年內維持利率不變,年末加息25BP,並給出了相對清晰、可預測的加息路徑。2017年,美國聯準會全年加息75BP,市場已充分消化加息預期。與此同時,歐元區經濟復甦開始迎頭趕上,2017年GDP增速達到2.6%(見圖表14),歐央行多次釋放貨幣政策正常化訊號,美歐經濟復甦差異和貨幣政策分化趨於收斂,推動美元在2017年走弱9.9%。

2018年2月,鮑威爾接任葉倫成為美國聯準會主席,並在年內多次議息會議上釋放了鷹派訊號,連續加息至中性水平,美元開始觸底回升,全年升值4.1%。2019年8月,美國聯準會出於增長擔憂開始轉為降息,美元漲勢放緩,但全年仍升值0.4%。直至2020年疫情暴發,美股經歷十日四次熔斷,美國聯準會緊急降息,全球避險情緒急劇升溫,美元指數重新站上100以上。2020年下半年,在各國財政貨幣雙刺激之下,全球經濟同步走向復甦,美元由強轉弱,2020年累計貶值6.7%。

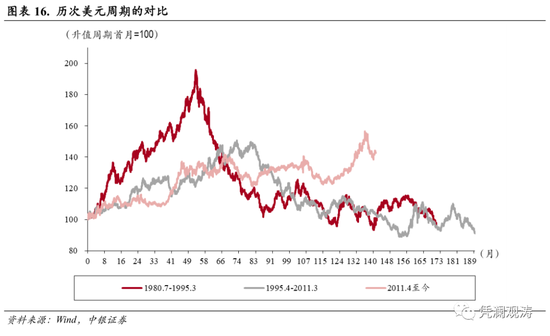

不同於第一輪美元升值週期“五連漲”的一氣呵成,第三輪美元升值週期則是走兩步、退一步,在2017和2020年均有過回撤,但持續時間短、回撤幅度小,故第三輪美元週期尚未進入過真正的貶值週期,只能算作是半個美元週期。反倒是浮籌清洗充分,美元強勢走得更加穩健,也減輕了美元過快升值帶來的衝擊。

(二)第三輪超級強美元週期的成因分析

如果將2021年以來的美元走強視作2011年開啟的美元升值大週期的延續,到2023年3月,已持續了142個月(即便截止到2022年9月份的高點也持續了137個月)。從持續時間來看,明顯長於前兩輪升值週期。2022年,美元升值加速,美元指數年內最多上漲20.3%。如果從2011年4月的低點開始算起,至2022年9月美元指數的高點,已累計上漲56%,升值幅度已超過第二輪週期(見圖表16)。以下擬從美國經濟基本面、貨幣政策週期差異、美元國際地位和美元安全資產角色的四個維度,試圖理解為何本輪美元升值週期持續時間如此之長。

美國經濟復甦優勢

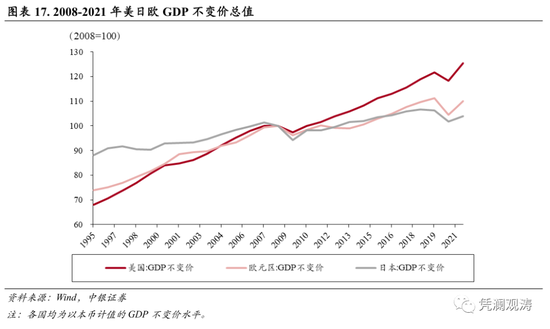

2008年全球金融危機之後,美國經濟率先步入復甦,直至2020年2月份新冠疫情大流行,才中斷了這次美國戰後最長的經濟景氣(持續了128個月[7])。而同期歐央行深陷歐債危機困境,日本雖然在2013年推出了安倍的“三支箭”試圖提振經濟,但作用有限。從本幣計值的實際GDP總量來看,2008-2021年間美國GDP累計增長了25.4%,年均復合增速1.6%,而同期歐洲和日本僅增長了10.1%和3.8%,年均復合增速分別為0.7%和0.3%(見圖表17)。2020年疫情暴發以來,儘管美日歐都採取了財政貨幣雙刺激,但美國經濟在2021年一季度便恢復至2019年末的水平,而歐元區直至2022年初才恢復至疫情前水平,日本至今尚未恢復至疫情前的水平。如前所述,歐元和日元在ICE美元指數中的合計權重高達71%,二者走勢疲弱自然凸顯出美元的相對強勢。

貨幣政策週期差異

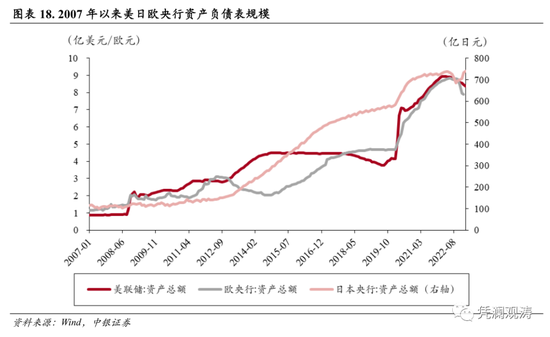

全球金融危機以來,主要發達國家都採用了大規模貨幣寬鬆,美國聯準會雖然降至零利率,但歐日央行先後於2014和2016年採用了負利率(見圖表15),利差角度利好美元。此外,美日歐三國都推出了大規模資產購買計劃,資產負債表迅速擴張。不過,美國聯準會的政策步伐顯著走在前面,2014年10月美國聯準會結束第三輪QE,宣佈開啟貨幣政策正常化,2017年10月開始縮表,至2019年8月結束縮表累計減少7012億美元(見圖表18)。而歐央行卻在2014年因歐洲經濟下行,再度開啟擴表,直至2020年疫情暴發之前,非常規貨幣政策也並未退出。日本央行則是一直維持超寬鬆的政策,且頻頻加碼,2013年推出量化質化寬鬆(QQE)政策,2016年推出殖利率曲線控制(YCC)政策。2022年日美貨幣政策分化擴大,日美債負利差急劇走闊,正是日元兌美元匯率跌破151,創亞洲金融危機以來新低的重要推手。

美元國際地位上升

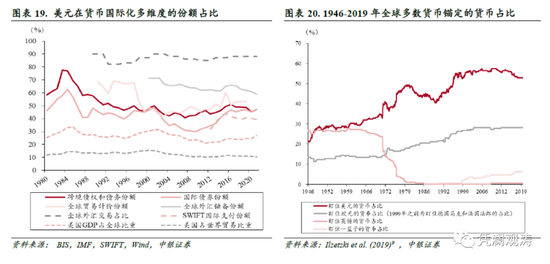

從貨幣國際化的多個維度來看,美元的國際份額都穩中趨升或是保持穩定。支付結算方面,2022年,美元的SWIFT國際支付份額月均為41.3%,較2012年以來上升了9.8個百分點。貿易計價方面,2019年末美元的全球貿易計價份額為53.5%,較2007年末提升了7.2個百分點。投融資方面,國際清算銀行(BIS)資料顯示,截至2022年三季度末,美元在跨境債權和債務佔比分別為47.2%和47.7%,國際債券的發行比例為50.1%,分別較2007年底上升6.4、1和19.2個百分點;截至2022年4月末,美元在外匯市場交易為88.4%,在過去二十年間基本保持穩定。國際儲備方面,截至2022年三季度末,已分配全球外匯儲備的美元份額為59.8%,穩居全球第一大儲備貨幣,且遠高於第二位歐元19.7%的佔比(見圖表19)。

此外,在過去的三十年間,美元作為錨定貨幣的比重有所增加。根據Ilzetzki等人(2019)的研究,截至2019年末,全球有接近53%的貨幣直接或間接與美元掛鉤 [8],與美元掛鉤的國家合計佔到全球除美國外GDP的50%(見圖表20)。

美元安全資產角色

自1970年代佈雷頓森林體系解體至今,美國在全球經濟和貿易的份額呈現逐漸下降趨勢,相應新興市場國家份額不斷上升。但是,美元在各個維度的國際份額卻不降反升,或是基本保持穩定(見圖表19)。Gourinchas和Rey等(2017)稱此為“新特裡芬難題”[10] ,即隨著美國經濟在全球的佔比不斷減小,其財政擴張的規模無法滿足其他國家對安全資產日益增長的需求,導致了全球安全資產的供給和需求之間出現缺口,這也為現有主導貨幣美元的幣值提供了支撐。

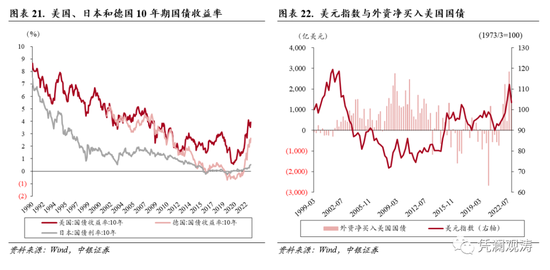

雖然歐元、日元也屬於國際化程度較高的貨幣,但一方面其在全球經濟活動中的使用程度遠不及美元。另一方面,從利差角度來看,2013年以來美債殖利率遠高於日債和德債(見圖表21)。2022年美國聯準會激進加息,美債利率快速上行,全球金融資產價格普遍下跌。利差和避險因素共同驅動下,2022年全年美國國際資本淨流入1.61兆美元,同比增長45%,創1978年有資料以來的新高。其中,外資淨買入美債7166億美元,同比增長15.9倍,全年美元指數同比上升7.8%(見圖表22)。

三、第三輪美元升值週期的前景展望

(一)美元走強符合美國聯準會抗通膨和金融條件收緊的訴求

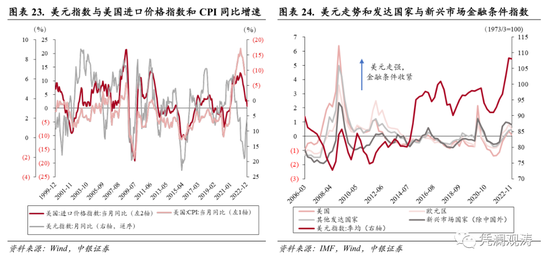

美元升值有助於降低美國的進口商品價格,緩解部分價格上漲的壓力。美國財政部部長葉倫日前曾表示,市場決定的強美元符合美國的利益[11]。歷史資料來看,美元指數變動、美國進口價格指數與美國CPI同比增速相關性較高,2000-2022年前二者月同比增速的相關性為-0.40,後二者相關性為0.75(見圖表23)。當前美國商品通膨已顯著降溫,房租通膨也出現放緩跡象,與薪資相關的服務項是通膨回落的關鍵。此時,如果美元出現大幅貶值,可能會重新推高美國的商品通膨,不利於美國聯準會的抗通膨任務。

美元強弱還與全球金融條件的鬆緊密切關聯。此前美國聯準會主席鮑威爾多次提到,緊縮貨幣政策傳導途徑之一便是金融條件的收緊,國內經濟對應的是資產價格和信用利差,國外經濟則是美元匯率的變化[12]。這一過程在2022年得到了淋漓盡致的體現。2022年美國聯準會密集加息控通膨,美元最高上漲20.3%,全球金融條件快速走高;2022年11月以來,隨著美元觸頂回落,市場風險偏好顯著改善,金融條件邊際轉松(見圖表24)。美國聯準會在去年12月的會議紀要中也強調如果金融條件出現不必要的寬鬆,特別是市場不能充分理解政策制定者的反應函數,可能使央行恢復物價穩定的過程更加複雜[13]。

(二)美國雙赤字惡化但就業良好,強美元尚未招致內部反彈

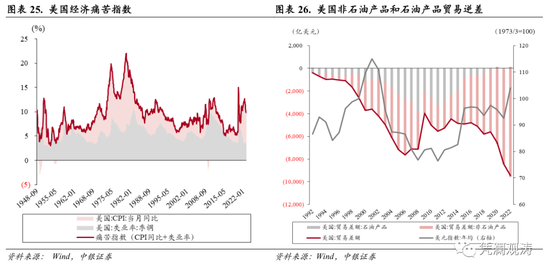

1980年代的美元快速走強,導致了美國貿易赤字持續擴大,國內出口和製造業競爭力受到嚴重影響,加上1980-1982年美國經濟在高利率之下陷入衰退,失業率一度升至10%,招致了國內對強美元的不滿。本輪強美元之下,雖然美國雙赤字有所惡化,美國就業狀況良好,增強了各界對於美元升值的容忍度。從CPI同比通膨與失業率建構的美國經濟痛苦指數看,2022年月均為11.66%,處於歷史較高水平。其中,CPI通膨均值為8.02%,貢獻了68.8%;失業率均值為3.64%,僅貢獻了31.2%。相應的,第一輪美元升值期間,1981年1月至1984年12月美國經濟痛苦指數平均為14.62%。其中,CPI通膨均值為6.01%,貢獻了41.1%;失業率均值為8.61%,貢獻了58.9%(見圖表25)。

此外,由於俄烏衝突和能源價格大幅上升的影響,美國加大了對歐洲的能源出口,由能源淨進口國變為了能源淨出口國。2022年,按普查口徑,美國非石油產品貿易逆差增加了1072億美元,石油產品貿易則由2021年的逆差92億美元轉為順差142億美元(見圖表26)。

(三)2023年歐央行貨幣政策追趕,但面臨三難選擇

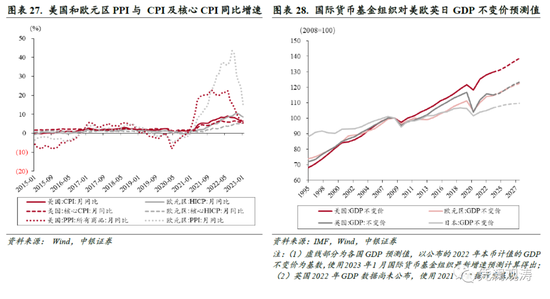

雖然美國和歐洲都面臨通膨壓力,但通膨主要成因和回落速度不同,這導致美國聯準會和歐央行的緊縮政策節奏分化。美國的通膨是需求和供給衝擊共同導致的混合型通膨,而歐元區的通膨則是供給衝擊為主,能源價格大幅上漲為主要通膨源頭。從CPI和PPI走勢來看,截至2023年1月,美國的PPI同比已經降至CPI同比以下,二者之差已轉為-0.9%,CPI和核心CPI同比均連續多月下降;而歐元區的PPI同比增速仍高於HICP,雖然HICP同比增速已連續下降,核心HICP同比尚未拐頭向下(見圖表27)。但歐元區製造業PMI自2022年7月以來持續位於榮枯線以下,2023年2月PMI較1月環比回落0.3個百分點,經濟基本面仍面臨下行壓力。此外,歐央行持續的大幅加息還可能導致歐元區國家間的利差快速上升,歐債危機捲土重來的風險仍存。相較於美國聯準會,歐央行在抗通膨、穩經濟和防風險之間面臨更難權衡的境況,更有可能出現邊衰退、邊加息的棘手局面。

如前所述,第三輪美元升值週期持續時間如此之長的一個重要原因便是美國經濟基本面韌性和彈性明顯好於歐洲和日本。2020年底,我們針對美元步入中長期貶值通道的市場主流看法提出,雖然避險情緒對美元的支援作用減弱,但美元強弱取決於後疫情時代的美國經濟基本面。至少在疫情暴發之前,美國正在經歷戰後最長的經濟景氣,而歐元區和日本深陷經濟停滯。當時,我們就明確指出,如果未來美元指數升破2016年底高點的話,則始於2011年初的本輪強美元週期還可能延續[14] 。目前來看,美國經濟基本面的優勢依然存在。根據2023年1月底國際貨幣基金組織的最新預測,預計2023年全球經濟增長2.9%,較2022年10月的預測上調了0.2個百分點,但仍低於2000-2019年3.8%的歷史平均水平。其中,2023年美國的經濟增速上調了0.4個百分點至1.4%,高出發達國家整體增速0.2個百分點,尤其是分別高出歐元區和英國0.7、2個百分點。如果將2022年各國本幣實際GDP作為基數,使用國際貨幣基金組織對各國2023-2027年的經濟增速預測計算,至2027年美國GDP較2022年累計增長8.3%,而歐元區、英國和日本則分別增長7.6%、6.5%和4.6%(見圖表28)。

(四)國際貨幣體系演進緩慢,美元地位尚未受到根本挑戰

儘管在2008年金融危機之後,全球對現行的國際貨幣體系進行了一系列反思,但鑑於沒有更好的替代品,國際貨幣體系改革處理程序緩慢,美元的主導地位依然穩固(見圖表19)。本次美元強勢週期又充分暴露了國際貨幣體系的內在缺陷,即美國聯準會的貨幣政策難以兼顧內外部均衡。此外,近年來特別是2022年俄烏衝突以來,主要儲備貨幣發行國將貨幣武器化,濫用經濟金融制裁,動搖了現行國際貨幣體系的信用根基。不過,主導貨幣的轉變並非一蹴而就,往往需要經曆數十年的時間和多方面條件的共同催化[15] ,國際貨幣體系多極化是潛在的演進方向。

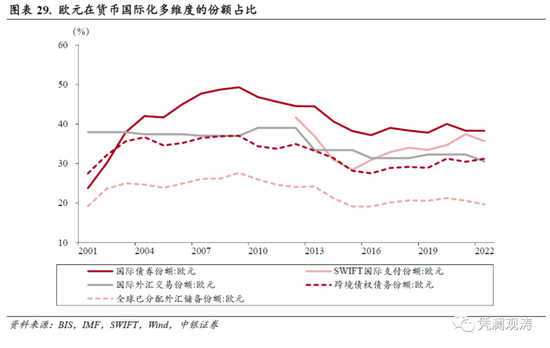

歐元作為最有希望取代部分美元份額的第二大國際貨幣,在2008和2020年兩次危機之後卻是最大的受損者。相較於2007年末,歐元的外匯儲備份額(截至2022年三季度末)和全球外匯交易份額(截至2022年4月末)均下降了6.5個百分點,國際債券(截至2022年末)和跨境債權債務平均份額(截至2022年三季度末)分別下降9.4和5.2個百分點(見圖表29)。2015和2022年國際貨幣基金組織特別提款權籃子貨幣兩次定值重估,歐元權重分別下調了6.47和1.62個百分點。在歐元之外,即便出現新興國際化貨幣,但因為網路效應、路徑依賴,市場短期內可選擇的餘地不大。

(五)利差與避險因素有可能成為美元走勢新的催化劑

近期公佈的系列資料顯示,美國經濟和通膨韌性十足,勞動力市場依然緊俏,失業率降至1969年以來的低位,CPI和零售資料均超預期,PCE通膨再度反彈,美國經濟“不著陸”的可能性上升。如果後續通膨下行速度慢於預期,甚至通膨出現反覆,市場對美國聯準會緊縮排行重新定價,終點利率可能更高,限制性政策的時間可能更長,預期差可能使美元重獲上行動能。

2023年3月7日,美國聯準會主席鮑威爾在美國國會聽證會上表示,儘管近幾個月來通貨膨脹有所緩和,但要使通貨膨脹率降至2%的過程任重道遠,而且可能會很坎坷。最新的經濟資料強於預期,這表明最終利率水平可能高於先前預期。如果所有資料表明有必要加快緊縮,我們將準備加快加息步伐[16]。如果美國聯準會3月加息50BP,同時歐央行延續加息50BP,美歐利差收斂可能放緩甚至再度擴大,利差角度可能重新支撐美元。

此外,歷史上美國聯準會加息和美元升值週期多次伴隨著經濟和金融危機出清,無論危機是源自美國國內還是國外,避險情緒之下美元可能還有最後一漲。1990年以來美國聯準會兩次較為激進的加息週期,美國經濟都沒有立即陷入衰退,但在隨後的幾年間產生了金融動盪。一次是1994-1995年,美國聯準會在不到一年半的時間內加息300BP,從力度和速度來講較為激進,美國經濟實現了標誌性的“軟著陸”,美元在加息期間也並未走強。但隨著高利率環境持續,1994年墨西哥債務危機、1997年亞洲金融危機和1998年俄羅斯金融危機相繼暴發,全球避險情緒再度推高美元。另一次是2004-2006年,美國聯準會在兩年時間內加息400BP,美國經濟並沒有立即陷入衰退,直至2007年全球金融危機暴發,即便危機來源於美國自身,美元卻是不跌反漲(見圖表30)。

四、主要結論

自1970年代初佈雷頓森林體系解體以來,美元指數共經歷了兩輪完整的升貶值週期,兩輪週期的特點主要是週期長、幅度大以及大週期中包含若干小週期。升貶值週期的主要驅動因素包括美國的匯率政策,美國與非美經濟體之間的增長差異及美元的國際地位變化。此外,在美國聯準會加息伴隨著美元走強的週期,美元的頂部往往晚於美債和利率的頂部出現。

如果將2021年以來的美元走強視作2011年開啟的美元升值大週期的延續,受益於美國經濟復甦優勢、貨幣政策週期差異、美元國際地位上升、美元安全資產角色等因素,第三輪強美元週期明顯長於上兩輪週期,迄今已持續了142個月。目前,第三輪美元週期雖遭遇過回呼,卻因持續時間短、回撤幅度小,尚未出現過真正的貶值週期。

短期來看,美元走強符合美國聯準會抗通膨和金融條件收緊的訴求,就業狀況良好也增強了美國國內對強美元的容忍度。從海外來看,面對歐元區供給衝擊為主的通膨、更弱的經濟基本面以及快速加息之下歐債利差可能再度上升的風險,歐央行在抗通膨、穩經濟和防風險之間面臨更難權衡的境況。同時,美國通膨下行的速度和終點仍存在不確定性,市場、美國聯準會與經濟資料之間的預期差可能放大美元短期波動。此外,歷史上美國聯準會加息和美元升值週期多次伴隨著經濟和金融危機出清。如果加息終點利率更高、維持時間更長,緊縮政策的滯後和累積效應逐步顯現,金融動盪可能再度發生,無論動盪是源自美國國內還是國外,避險情緒可能成為美元走勢新的催化劑。

目前市場普遍預期美元強週期已近尾聲。但是,如果未來美元指數再度走強,將進一步收緊全球金融條件,重新壓制大宗商品和風險資產價格表現,並有可能引發新興市場和開發中國家新一輪資本外流,加大重債務國債務違約風險。對此,各方要有心理和措施上的準備,有備無患。

風險提示:美國聯準會貨幣緊縮超預期,地緣政治局勢發展超預期。